소비쿠폰 2차 신청방법은 단순한 일시적 지원이 아닙니다. 정부가 내수 진작과 지역경제 회복을 동시에 노리며 설계한 생활 밀착형 정책입니다. 국민이 지급받은 금액을 소상공인 가맹점에서 직접 소비하게 함으로써, 소비 위축을 완화하고 지역 상권 매출을 끌어올리는 구조입니다.

소비쿠폰 2차까지 진행된 이유

이번에는 요일제도 없고, 신청도 간단합니다. 놓치면 10만 원 혜택이 사라집니다.

1차 소비쿠폰은 참여 열기가 높았지만, 요일제 신청 제한, 서버 접속 폭주, 사용처 제한 등 불편이 있었습니다. 정부는 이런 문제를 분석해 2차에서는 신청 방식을 간소화하고 사용 기한과 업종을 확대했습니다. 이제는 누구나 편리하게 신청하고 활용할 수 있도록 바뀌었습니다.

일정 정리

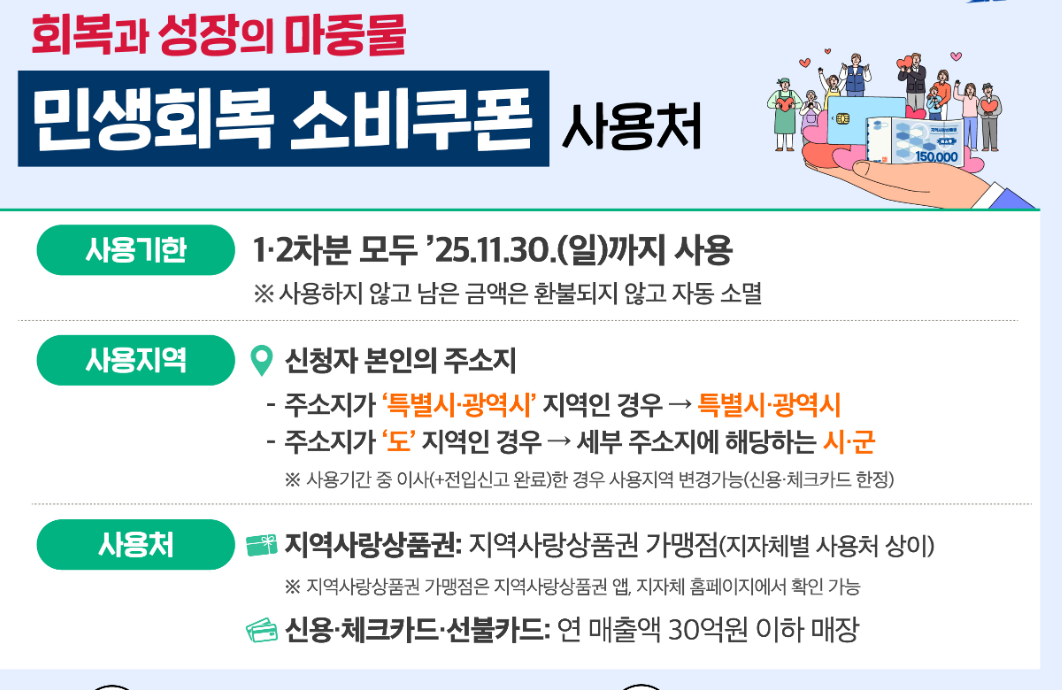

- 신청 기간: 2025년 9월 22일 ~ 10월 31일

- 사용 기한: 2025년 11월 30일까지

- 주의: 기한 내 미신청·미사용 시 자동 소멸

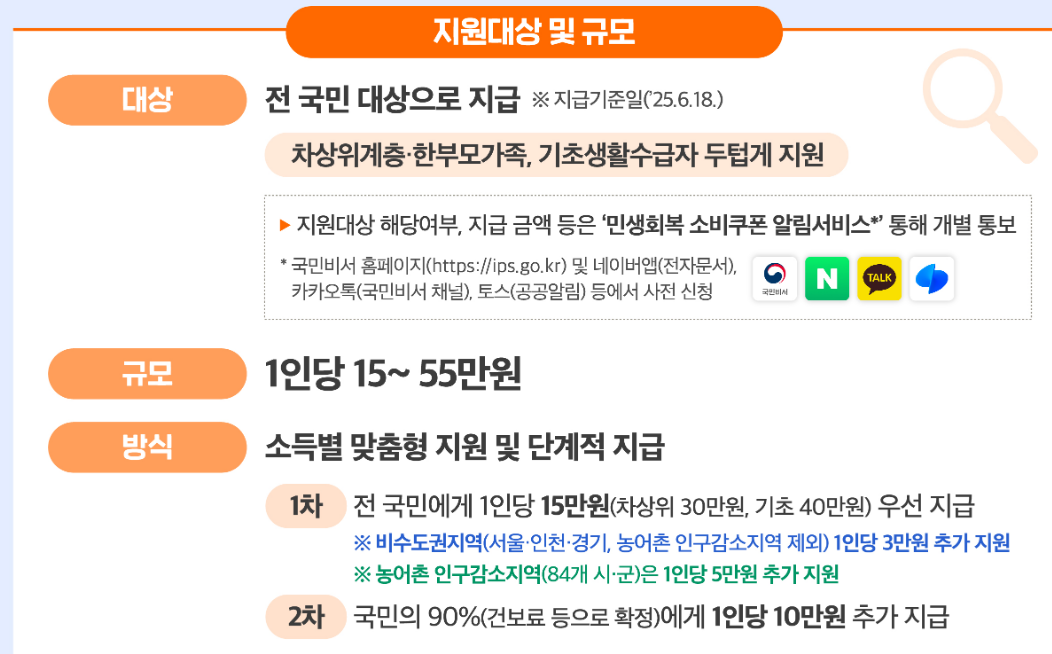

지급 대상과 지원 금액

4인 가구는 40만 원, 5인 가구는 50만 원까지. 생활비 한 달치가 줄어듭니다.

누가 받을 수 있나?

이번 소비쿠폰은 국민의 90%가 대상입니다. 건강보험료 납부 수준과 자산 기준을 활용해 상위 10%는 제외됩니다. 예를 들어, 재산세 과세표준이 12억 원을 넘거나 연 금융소득이 2000만 원 이상이면 대상에서 제외됩니다. 실질적인 지원이 꼭 필요한 국민에게 혜택이 돌아가도록 설계된 것입니다.

얼마를 받나?

모든 대상자는 동일하게 1인당 10만 원을 받습니다. 가구원 수에 따라 체감 효과가 커집니다.

가구원 수 지급 금액

특수 계층 배려

군 장병은 PX에서도 사용할 수 있고, 다소득 가구는 불리하지 않도록 기준이 완화됩니다. 1인 가구에 대해서도 형평성을 고려한 기준이 적용됩니다. 이는 제도가 단순히 일률적으로 혜택을 주는 것이 아니라, 생활 환경을 고려해 조정하는 장치라 할 수 있습니다.

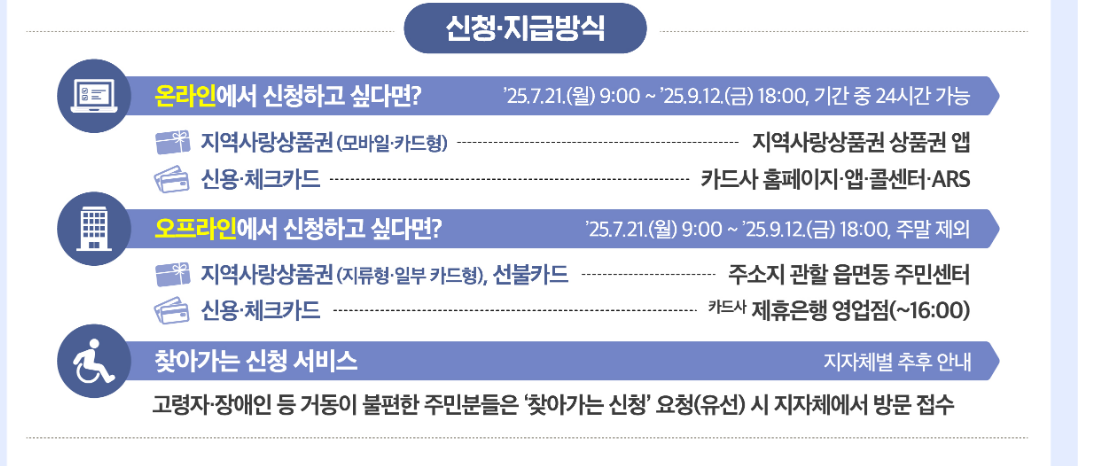

소비쿠폰 2차 신청방법 정리

1. 온라인 신청

가장 빠르고 간단합니다. 카드사 홈페이지와 앱에서 신청할 수 있으며, 콜센터나 ARS도 가능합니다. 또 네이버·토스·카카오 같은 플랫폼에서도 신청이 가능해 접근성이 크게 개선되었습니다. 국민비서 구삐를 통해 사전 알림을 받아두면 기한을 놓칠 염려도 없습니다.

신청 후 보통 익일 적립 반영이 완료되며, 문자로 안내가 옵니다. 카드 사용이 정지된 상태라면 정상화 이후 신청해야 합니다.

국민비서 구삐 알림 신청방법

↓

국민비서 구삐 홈페이지 알림서비스 활용방법 총정리

바쁜 일상 속에서 행정 정보와 각종 알림을 놓치기 쉽습니다. 이를 해결하기 위해 정부에서는 개인 맞춤형 알림 서비스인 국민비서 구삐를 제공하고 있습니다. 국민비서 구삐는 교통범칙금, 운

thwodbs.com

2. 오프라인 신청

스마트폰 없어도 걱정 없습니다. 주민센터·은행에서 바로 신청 가능합니다.

디지털 접근이 어려운 고령층이나 주민을 위해 주민센터 방문 신청과 제휴 은행 창구 신청도 가능합니다. 일부 지자체에서는 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 서비스까지 제공합니다.

3. 신청 확인

신청 완료 후에는 카드사 앱이나 홈페이지에서 적립 내역을 확인할 수 있습니다. 혹시 누락이나 오류가 발생하면 카드사 고객센터를 통해 정정할 수 있습니다.

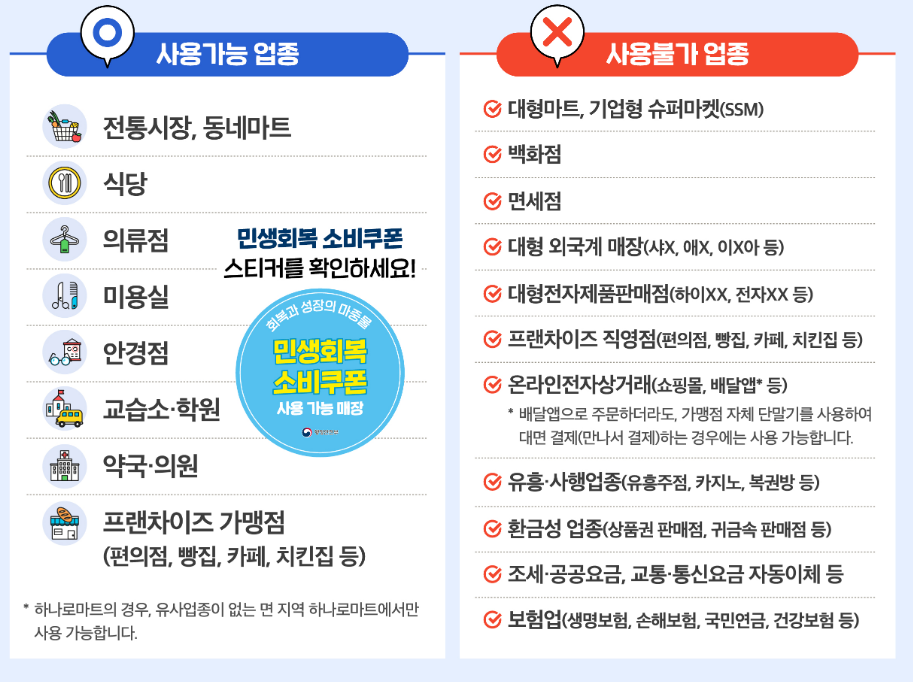

사용처와 유의사항

어디서 쓸 수 있나?

소비쿠폰은 연 매출 30억 원 이하 카드 가맹점이라면 생활비 필수 업종 대부분에서 사용 가능. 장보기도, 외식도, 학원비도 결제됩니다.

- 전통시장과 동네마트

- 음식점, 미용실, 약국, 학원

- 농협 하나로마트, 로컬푸드 직매장, 생협 매장

- 군 장병의 경우 PX

- 지역사랑상품권 가맹점

어디서 못 쓰나?

- 대형마트, 백화점

- 온라인 쇼핑몰, 대형 전자제품 매장

- 배달앱(단, 매장 직접 결제는 가능)

- 유흥·사행업종

- 공공요금, 보험료 납부

이 같은 제한은 정책이 본래 취지인 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대에 집중되도록 하기 위한 것입니다.

사용 기한·주의사항

11월 30일 이후엔 무효. 계획적으로 다 써야 합니다. 사용 기한은 2025년 11월 30일까지이며, 기간이 지나면 자동 소멸됩니다. 환불이나 이월은 불가하므로 계획적으로 사용해야 합니다.

결제 취소 시 주의

결제 취소 시 지급 한도 복원은 카드사별로 다르며, 당일 즉시 반영되거나 2~3일 소요될 수 있습니다. 다만 소비쿠폰을 사용한 금액에도 카드 포인트 적립과 청구 할인은 정상 적용됩니다. 결과적으로 쿠폰 혜택과 카드 혜택을 동시에 받을 수 있습니다.

신청은 5분, 혜택은 수십만 원. 놓치지 마세요

소비쿠폰 2차 신청방법은 복잡하지 않습니다. 온라인과 오프라인 모두 열려 있어 누구나 쉽게 신청할 수 있으며, 신청만 하면 1인당 10만 원, 가족 단위는 수십만 원까지 생활비 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

핵심은 기간을 지키는 것입니다.

- 신청: 2025년 9월 22일 ~ 10월 31일

- 사용: 2025년 11월 30일까지

이 기간을 놓치면 단순히 지원금을 놓치는 것이 아니라, 가계 부담을 줄일 수 있는 소중한 기회를 잃게 됩니다.