최근 전통시장과 지역 상점가 활성화를 위한 다양한 정책이 추진되는 가운데, 온누리상품권 카드가 소비자와 상인 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 디지털 결제 수단으로 주목받고 있습니다.

온누리상품권 카드는 기존의 실물 상품권을 모바일 카드 형태로 전환한 서비스로, 스마트폰 하나로 간편하게 결제할 수 있으며, 충전 시 10% 할인과 전통시장 소득공제 최대 40%까지 적용되는 등 소비자에게 매력적인 이점을 제공합니다. 이번 글에서는 온누리상품권 카드의 개념, 등록 및 충전 방법, 사용 방식, 주의사항, 그리고 소비자와 지역경제에 미치는 의미까지 자세히 살펴보겠습니다.

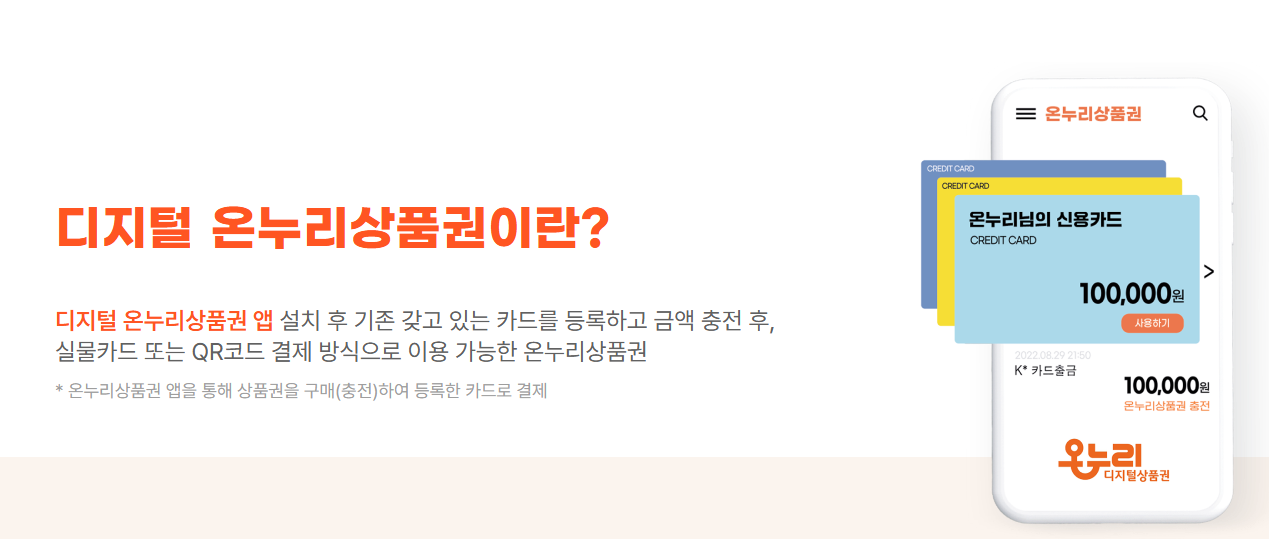

온누리상품권 카드는?

온누리상품권 카드는 전통시장 및 지역 상점가 활성화를 목적으로 발행된 온누리상품권을 디지털 카드 형태로 간편하게 사용할 수 있는 서비스입니다.

기존의 실물 상품권은 분실, 관리 불편 등 단점이 있었지만, 디지털 카드화로 이러한 문제를 해소하고 스마트폰만으로 결제가 가능하도록 설계되었습니다.

기존의 실물 상품권은 분실, 관리 불편 등 단점이 있었지만, 디지털 카드화로 이러한 문제를 해소하고 스마트폰만으로 결제가 가능하도록 설계되었습니다.

소비자는 앱에 본인의 신용카드 또는 체크카드를 등록한 뒤, 충전 과정을 거쳐 가맹점에서 카드처럼 결제할 수 있습니다. 특히, 충전 시 액면가 대비 10% 할인 혜택이 제공되어 실질적 구매 비용 절감이 가능하며, 전통시장 소득공제 최대 40%까지 적용되므로 세금 혜택까지 함께 누릴 수 있습니다.

온누리상품권 카드의 발행 목적은 단순히 소비 편의를 높이는 것에 그치지 않습니다. 전통시장과 소상공인 가맹점에서만 사용 가능하도록 제한함으로써 지역 경제 활성화와 국민 생활 속 착한 소비 문화 정착을 동시에 추구합니다. 이는 지역 상권의 매출 증대와 고용 창출에도 긍정적 영향을 미치는 구조로 평가됩니다.

온누리상품권 카드 등록과 충전 방법

온누리상품권 카드를 사용하기 위해서는 모바일 앱 설치와 카드 등록, 충전 과정이 필요합니다. 단계별로 살펴보겠습니다.

(1) 앱 설치 및 회원가입

스마트폰에 온누리상품권 앱을 설치하고 회원가입을 진행합니다. 회원가입 시 본인의 이름, 연락처 등 기본 정보를 입력해야 하며, 이후 본인 명의의 은행 계좌를 등록해야 합니다. 은행 계좌 등록은 충전과 환급 등 결제 관련 기능을 원활히 수행하기 위한 필수 절차입니다.

디지털온누리 - Google Play 앱

온누리 상품권을 간편하게 충전하고 결제하세요.

play.google.com

디지털온누리

계좌를 통해 상품권 충전이 가능하고, 충전한 잔액 내에서 앱 또는 등록한 결제용 카드로 전국 온누리상품권 온/오프라인 가맹점에서 자유롭게 결제할 수 있으며, 결제내역을 확인할 수 있어

apps.apple.com

(2) 카드 등록

앱에 신용카드 또는 체크카드를 등록하면 디지털 상품권 카드로 사용할 준비가 완료됩니다. 최대 10개까지 등록이 가능하며, 지원 카드사로는 신한, 현대, 삼성, 농협, 하나, 비씨, 국민, 롯데 카드 등이 있습니다. 등록된 카드 정보는 결제 및 충전 과정에서 안전하게 보호되며, 카드 사용 실적은 신용카드 혜택에도 반영됩니다.

(3) 충전 방법

등록한 은행 계좌에서 충전 금액을 설정하면, 액면가 대비 10% 할인이 자동 적용됩니다. 예를 들어 10만 원을 충전하면 실제로는 9만 원만 결제하면 되며, 월 최대 충전 가능액은 200만 원입니다. 충전 완료 후 앱 내에서 충전 금액 실시간 확인이 가능하며, 충전 후 7일 이내에는 충전 취소가 가능하지만, 이후에는 취소가 불가하므로 충전 금액 설정 시 주의가 필요합니다.

온누리상품권 카드 결제 방법

충전된 온누리상품권 카드는 전통시장 및 온누리상품권 가맹점에서 일반 카드처럼 사용할 수 있습니다. 결제 과정은 다음과 같습니다.

1. 가맹점 방문 후, 온누리상품권 사용 가능 여부 확인

- 가맹점에는 사용 가능 안내 스티커가 부착되어 있으므로 미리 확인합니다.

2.앱에 등록된 온누리상품권 카드로 결제

- 결제 금액이 충전 잔액 이하일 경우 즉시 결제 완료

- 잔액 초과 시 일반 카드와 병행 결제는 불가능하며, 초과 금액은 한 번에 일반 카드로 결제해야 합니다.

3.결제 내역 실시간 확인

- 앱에서 사용 내역을 즉시 확인할 수 있어 관리가 편리합니다.

이처럼 온누리상품권 카드는 모바일 환경에서 실시간으로 결제와 내역 관리가 가능하므로, 기존 실물 상품권 대비 편의성이 크게 향상되었습니다.

사용 시 주의사항

온누리상품권 카드를 사용할 때는 몇 가지 유의점이 있습니다.

1. 본인 명의 등록 필수: 카드와 계좌 모두 본인 명의이어야 하며, 타인 명의 사용은 불가합니다.

2. 충전 금액 확인: 결제 시 충전 금액을 초과하면 일반 카드로 일괄 결제해야 하므로, 충전 잔액을 항상 확인해야 합니다.

3. 사용 제한: 온누리상품권은 전통시장 활성화를 위한 상품권이므로 가맹점에서만 사용 가능합니다. 일부 온라인 상점에서는 사용이 제한될 수 있습니다.

4. 취소 제한: 온라인 거래 시 일부 취소가 불가한 경우가 있으므로, 이용 전 점포 또는 앱 안내를 꼼꼼히 확인해야 합니다.

이를 숙지하면 예기치 않은 결제 불편이나 환불 문제를 방지할 수 있으며, 충전과 사용 계획을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

온누리상품권 카드의 장점

온누리상품권 카드는 소비자와 지역경제 모두에 긍정적인 효과를 제공합니다.

(1) 경제적 혜택

충전 시 액면가 대비 10% 할인이 제공되어 구매 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 전통시장 소득공제 혜택 최대 40%까지 적용되어 세금 혜택도 함께 누릴 수 있습니다.

(2) 지역경제 활성화

온누리상품권은 전통시장과 소상공인 가맹점에서만 사용할 수 있으므로, 지역 상권 매출 증대에 직접 기여합니다. 소비자가 편리하게 사용하면서 지역 경제를 돕는 착한 소비의 역할을 수행합니다.

(3) 편리한 사용

모바일 앱을 통해 카드 등록과 충전, 결제가 모두 가능하므로, 별도의 실물 상품권을 관리할 필요가 없습니다. 충전 금액과 사용 내역도 실시간 확인할 수 있어, 소비 패턴 관리가 용이합니다.

(4) 신용카드 혜택 연계

등록된 카드 실적은 신용카드 혜택에도 반영되므로, 캐시백, 포인트 적립 등 기존 카드 혜택과 함께 누릴 수 있습니다.

온누리 상품권을 써야 하는 이유

요약하자면, 온누리상품권 카드는 전통시장과 지역경제를 살리는 디지털 기반 결제 수단입니다. 모바일 앱 설치와 카드 등록 후 충전만으로, 소비자는 10% 할인과 소득공제 혜택을 누릴 수 있으며, 실물 카드 없이 간편하게 전통시장에서 결제가 가능합니다. 소상공인과 소비자 모두를 위한 정책이므로 잘 알아보고 활용하면 좋습니다.

함께보면 좋은 글

상생 소비복권 응모방법 최대 2000만원 당첨 방법

정부는 2025년 하반기 내수 진작과 소상공인 지원을 위해 상생소비복권 제도를 도입했습니다. 최대 2,000만원까지 당첨되는 상생 소비복권에 대해 알아보겠습니다. 이 제도는 소비자에게는 실질

thwodbs.com

상생페이백 신청 방법 홈페이지까지 확인! 최대 30만원 환급

상생페이백신청 방법 총정리. 지난해보다 카드 소비 늘리면 최대 30만 원 환급! 신청 기간, 환급 기준, 사용처까지 한눈에 확인하세요. 최대 30만 원 환급 ‘상생페이백신청’ 9월부터 시작됩니다

juahlala.com